日本でフランスを楽しもう! |

||||

|

|

||||

|

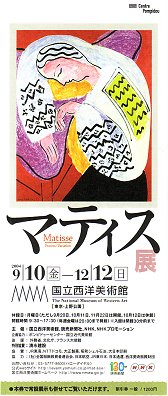

マティス展(その2) Matisse Process/Variation |

||||

|

(その1からの続き) 第二部は「"Process"(制作の過程)」がテーマとなっている。 「1.制作の現場(マティスのアトリエ)」のコーナーは「画家とモデル」という生涯のテーマを扱っている。ここではまず圧倒的な存在感を示す『カルメリーナ』を観ておきたい。まだ色調は暗い時期で、全体的に褐色でモデルの肌も茶褐色である。正面切ってまっすぐにこちらを(=画家を)見つめる肉感的なモデルの視線に、気の弱い我々は目をそらしてしまうかもしれない。しかし、モデルの後ろに立てかけられた鏡に写る画家は、しっかりとモデルの視線を捉えている。画家の着る真っ赤な上着は、唯一この絵の中ではっきりとした色彩を持っており、その強い自己主張を表現しているようだ。このコーナーでは、画家の姿が描かれている絵が多く展示されている。 1910年に画家仲間のマルケとミュンヒェンで見たイスラム美術展で「アラブの絨毯」に強烈に影響を受けたマティスは、絵のモチーフとしてエキゾチックな絨毯模様を取り入れるようになる。そして頻繁にアルジェやモロッコを旅するようになったマティスは、1920年代に入るとヌードのオダリスク・シリーズに挑戦する。画家とモデルの緊密な関係性が見て取れるテーマなのだが、同時にアラブの絨毯に代表される装飾性を重視した平面構成とのドッキングは「ポンピドー・コレクション展」でも来日した傑作『模様のある背景の装飾的人体』を生み出す。 しかし、ここまで大胆に空間構成をしてしまっていいのだろうか。まるで70年代のサイケ模様全盛のゴーゴークラブのように壁に映写されたかのようなアラブの絨毯模様。その模様はなぜか壁から広がって床面まで侵食してきている。そこに立膝して座った人体はデザイン的・平面的ではなく、影まで付けられ十分なボリュームを持ち、しかしどこかしらキュビズム的にも思え、その背中は直線である。全体的に調和しているのがとても不思議な絵な絵なのだが、この時点での一つの到達点なのだろう。ちなみにこの絵のモデルはアンリエット・ダリカレル。他にもこの時期のマティス作品に多く登場している。 |

||||

入場券半券 |

||||

|

第2部はいよいよ"Process"の核心である「2.マーグ画廊での個展、1945年」のコーナーに入る。 マーグ画廊で行われた個展では、絵のまわりにその制作過程を写した写真が額に入れられて展示されていたそうだ。この展覧会ではさすがにそこまではいかないが、写真をパネルに貼って絵の周辺に展示してあった。残念ながら少しパネルが小さいので、マーグ画廊の再現とはまではいかないが、マティスのねらいが(そしてこの企画展の企画者のねらいが)どこにあったのかは理解できる。このコーナーの絵は『ルーマニアのブラウス』をはじめとして『ラ・フランス』、『夢』、『マグノリアのある静物』と人気のある絵が多いので観客がかなりこのコーナーに滞留している。 写真を見ると『ルーマニアのブラウス』などはかなり大きな変化が確認できる。半年以上も手を加え続けていたらしく、当初は背景にも花模様がありモデルは椅子に座って描かれ、もっと上半身が斜めに傾いて描かれている。しかし、完成作は正面から描かれた肖像となり、背景は赤一色である。 『夢』も同じくルーマニアのブラウスを着たモデルを描いているが、描き直しが重ねられて、最初とはまったく違った絵になっている。モデルがテーブルに突っ伏して居眠りしている写実的な絵から、『ルーマニアのブラウス』とほぼ同じような過程を辿って段々と省略され、最終的にはピカソの絵と酷似した丸みを帯びた好ましい絵になっている。モデルも違う人になっているようだ。同じ題名『夢』でもう一点展示されている。こちらはマーグ画廊に出展されたものではないが、プロセスの写真がある。当時の助手のリディア・デレクトルスカヤがモデルを務めたヌードだった。 マティスは観る者に作者の制作過程そのものを楽しんでもらう、あるいは作者の創作の楽しみ(と苦しみ)を共有化してもらう、という意図でマーグ画廊の個展を開いたのではなく、むしろ過程を写した写真を比較において、もしかしたら存在したかもしれないヴァリエーションとして楽しんでもらうという試みではなかったのか、と思うのだが本当はどうだったのだろうか。マティスが現代に生きて、デジタル画像での制作を行うことができたら、各プロセス毎のコピーを全て保存して並べるような試みをしたのではないだろうか。 次のコーナーは「3.プロセスと表面(さまざまな痕跡)」と題されており、マティスの絵に残る制作の痕跡を紹介する。線と色のズレ、掻き落とし(グラッタージュ)、塗り残し、仕上げの不統一、等々・・・。技法なのか結果的にそうなったのか、制作のプロセスがわかる作品が並ぶ。未完成?と思わせる絵が一番多いコーナーである。 『エウロペの略奪』は3年間で3000のデッサンを書き、「一番愛着を感じる絵」とマティス本人が述べたという。どう見ても未完成(あるいは「失敗作」)としか思えないのだが・・・。マティスは「絵画は例えば体の疲れを癒してくれるソファのような存在に・・・」という考えで制作にうちこんだらしい。 キュビズム時代の名作『窓辺のヴァイオリニスト』の横には晩年ヴァンスの礼拝堂に打ち込む前に描かれた最後の油絵群(いずれも赤い室内を扱う)が3点掛かっていた。『赤い室内、青いテーブルの上の静物』、『パイナップル』、そして『パイナップル』も画中画として登場している室内画の集大成とも言うべき『大きな赤い室内』である。これらを観ると、なるほど癒してくれる絵かもしれないな、とも思える。赤い背景はどぎつくないし、室内を描いていてもそれこそ絵画のように平面性を確保しているため、緊張感を感じることもない。デュフィの室内画もそうなのだが、インテリアとして飾るには最適な絵なのだと思う。 なお、このコーナーにグッゲンハイム美術館から出展されることになっている『イタリアの女』(どうみてもおかしな絵だ。右肩が消えてしまっているし手は・・・)はBunkamuraザ・ミュージアムの『グッゲンハイム美術館展』に出展中のため、未だ上野には到着していなかった。(その3へつづく)(04.10.11、04.10.16加筆) |

||||

|

注:このページはモリアーチー個人の趣味のページであり、モリアーチーが見聞したことを基に作成しています。標題のイベント等の主催者・団体等とは一切関係がありません。(「必ずお読みください(ご注意事項)」をご参照願います)。 |

||||

|

参考ページ |

||||

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

|

写真撮影:モリアーチー |

||||

|

|

||||

|

最終更新日 08/11/25 |