|

||||

|

|

||||

|

シャルメのデザルプ |

||||

|

注:この旅行記は1996年当時の記録を基に作成しており、写真も断りのない限り当時のものを使用しています。従って、現在の状況について保証するものでは一切ありません(「必ずお読みください(ご注意事項)」をご参照願います)。

スイスの民俗的な祭事は秋から春にかけて、つまり「悪魔の冬」を中心に断続的に行われるものが多いのですが、ワインの収穫祭の他にも一般的な「収穫祭」(ベニション、Benichon=仏)も行われます。「神の恵み」という意味の行事ですが、各農村では盛大に豊作を祝います。この季節には生姜入りの自家製バターをパンに塗って食べるのがフリブールあたりの習慣で、私も家から作って持ってきてくれた人に会社でご馳走になったりしました。 |

||||

|

|

||||

|

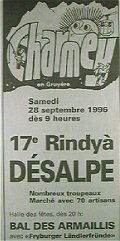

告知は、フリブール地方の新聞に小さく載りました。「第17回 デザルプ祭、9月28日(土)9時より、沢山の牛や羊の行列、手工芸品の露店」。 当日は明け方まで前夜の雨が残っていました。私は、7時半頃にはフリブールを出ました。車で30分強で着くのですが、駐車場が心配だったのです。雲は多く、空を覆っていましたが、動いており、西の方には青空が覗いていました。 |

||||

|

|

||||

|

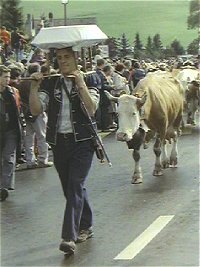

この民俗衣裳は、「ブレッゾン」(おそらく「ブルゾン」が訛ったのでしょう)と呼ばれ、グリュイエール地方独特の短衣です。提灯袖の、色は青みがかった濃いグレーで、ちょっと見るとデニム地のように見えます。襟は、折り襟ですが、両側にエーデルワイスの刺繍がしてあります。ブラウスの上に着ますが、素朴な味わいを持った民俗衣裳です。 係りの人たちは、皆このブレッゾンを着ていましたが、帽子は鍔広帽を被る人が多いようでした。プログラムを配っていた男性はカペットという鍔無しの麦藁帽を、頭にちょこんと被っていました。この谷間は、麦藁細工で有名なのですが、当日は博物館で実演をしていました。 9時過ぎになると、ホテル前の広場はかなりの人で埋まってきました。屋外放送が始まり、ようやく開始です。最初はファンファーレですが、楽隊に続き、旗回しが行われました。二人のお年寄りがスイスとグリュイエールの旗を回します。グリュイエールの旗を回す人の方が、どこかで見た人だな、と考えていたら、提携会社のパーティーで昔招待されて回していた方でした。今では、上手に旗を回せる方は少なくなってしまったのかも知れません。 |

||||

|

|

||||

|

露店を冷やかして、朝御飯代わりに焼きソーセージを買ってほおばった私は、観光案内所の方へと移動しました。案内所前では、牛の品評会が開かれていました。また、隣の郷土博物館もかなりの盛況です。私も、観光案内所で、各地の案内パンフをもらって、博物館を見て、また沿道へと戻りました。こんどは、もっと山手の方です。もう少し先には、ゴンドラ・リフトの乗り場があって、今日は休み無く運転するとの放送もありま その駐車場に停まっているバスは、スイスのみならず、かなり多くのフランスのバスが混じっていました。リヨンやジュラ県からきっと昨夜出たのでしょう。観光案内所では、英語も聞かれましたので、何らかのツアーがイギリスからも来ているのでしょう。 そのうちに、次の牛の群がやってきました。今度は柵のない所で、見物していましたが、さすがに間近で見る牛の大群は迫力があります。先導する牛飼いは、肩と頭にチーズ作り用の道具を乗せていました。今度の一隊は、近郷のクレシュー村へと戻ります。通り過ぎた後は、道路が牛の落し物だらけですが、誰も気にとめません。 途中、違う方向の山から下りてきた羊隊が柵に入れ

。_

|

||||

|

写真撮影:モリアーチー |

||||

|

最終更新日 04/09/16 |

ています。また、女性の民俗衣裳は、エプロンドレスです。

ています。また、女性の民俗衣裳は、エプロンドレスです。 ファンファーレが過ぎると、今度はホテル前に待機していたアルプホルンの一隊が演奏を始めました。旗回しの二人もその横で、旗を回します。そうこうするうちに、最初の牛の一群がやってきました。

ファンファーレが過ぎると、今度はホテル前に待機していたアルプホルンの一隊が演奏を始めました。旗回しの二人もその横で、旗を回します。そうこうするうちに、最初の牛の一群がやってきました。 ざっと見ても、50〜60頭は続きました。大きな角のはえた親牛から、生まれたばかりのような仔牛までが、牛飼いに率いられ、シャルメの村の通りを通っていきます。ほとんどが、茶と白の模様のスイス牛ですが、中には白黒のフリブール種も混じっています。みな、耳に名札を付けていました。

ざっと見ても、50〜60頭は続きました。大きな角のはえた親牛から、生まれたばかりのような仔牛までが、牛飼いに率いられ、シャルメの村の通りを通っていきます。ほとんどが、茶と白の模様のスイス牛ですが、中には白黒のフリブール種も混じっています。みな、耳に名札を付けていました。

した。

した。 もっと山手の方へと移動し、シャルメ村の木造家屋を写真に撮ったり、紅葉を始めた山々が、いつの間にか顔を出した太陽に照り輝くのを見とれていたりしました。すると、もうすぐに次の隊がやってきました。今度はシャルメ村の牛達です。頭や体に花飾りを付けています。今までの2隊は花飾りはありませんでしたので、今度のシャルメ隊は華やかです。人一倍大きな拍手に迎えられて、誇らしげな牛飼いの顔がほころびます。その家族達も歩いてきます。

もっと山手の方へと移動し、シャルメ村の木造家屋を写真に撮ったり、紅葉を始めた山々が、いつの間にか顔を出した太陽に照り輝くのを見とれていたりしました。すると、もうすぐに次の隊がやってきました。今度はシャルメ村の牛達です。頭や体に花飾りを付けています。今までの2隊は花飾りはありませんでしたので、今度のシャルメ隊は華やかです。人一倍大きな拍手に迎えられて、誇らしげな牛飼いの顔がほころびます。その家族達も歩いてきます。 られていました。午後には、もう一隊の牛と、山羊が下りてくるそうです。この村は、10月に入るとベニションを行って収穫を喜び、長い長い冬に備えるのです。

られていました。午後には、もう一隊の牛と、山羊が下りてくるそうです。この村は、10月に入るとベニションを行って収穫を喜び、長い長い冬に備えるのです。